コールセンターのBCP対策は在宅拠点と地方拠点どちらが効果的?それぞれのコストやポイントを比較

2023/10/19

- 品質

- 在宅

日本では、地震や台風による大規模災害が発生しやすいことから、コールセンターの安定稼働のためにはBCP対策が必要とされてきました。さらに昨今発生したコロナウィルスの大流行では多くのセンターが閉鎖に追い込まれる事態になったこともあり、ますますBCP対策の重要性が見直されています。

本記事ではコールセンターのBCP対策として昨今注目されている在宅拠点と、従来の方法である地方拠点のコストやポイントを比較します。ポイントを理解した上で、自社にあったBCP対策を進めましょう。

BCP対策とは何か

まずはBCP対策について、その概要を説明します。

BCP対策とは

BCP(Business Continuity Plan)とは、コールセンターの運営が困難になるような災害や感染症など有事の事態が発生した際に、損害を最小限に抑えつつ、業務継続するために必要な対応策を準備しておく「事業継続計画」のことです。

コールセンターでは通常BCP対策として、多拠点化や分散化が対応策として講じられるケースが一般的です。コールセンターにおけるBCPでは以下のことを考慮する必要があります。

なぜ今BCP対策が必要なのか

日本は地震や台風、洪水など自然災害のリスクが高い国です。特に2011年に発生した東日本大震災時には大規模な範囲で被害が発生し、多拠点化、分散化できていないコールセンターの多くは機能停止に追い込まれ、大きな損害になりました。近年では毎年のように大型台風や洪水などの被害も発生しており、ますますBCP対策が求められるようになっています。

さらに2020年に発生したコロナウィルスの世界的流行でも多くのセンターが閉鎖せざるを得ない状況になりました。感染症はこれまでの自然災害と違い、局所的なものではなく全国で同時発生しうるリスクのため、従来のBCP対策だけでは不十分であることが浮き彫りになりました。

コールセンターは「密閉・密集・密接」のいわゆる「3密」状態に陥りやすく、一つの場所に集まることがリスクになった今、さらなる分散化、多拠点化を進める必要があり、在宅拠点化も検討する必要性が増しています。

在宅拠点VS地方拠点のコスト比較

コールセンターのBCP対策として必要な在宅拠点と地方拠点の立ち上げについて、それぞれにかかるコストの観点から比較していきたいと思います。

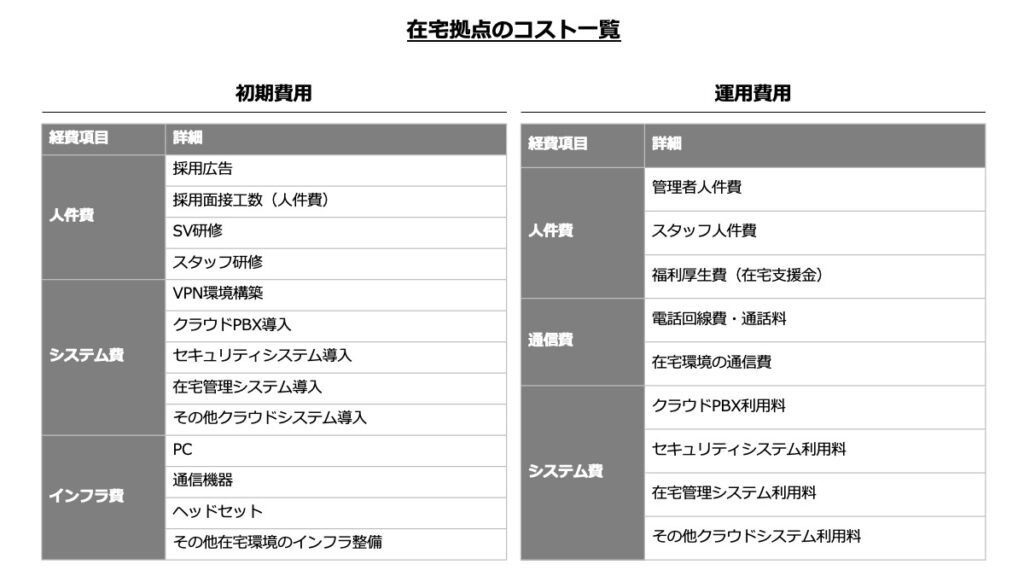

在宅化に必要なコスト一覧

まずは、コールセンターの在宅化に必要なコストの一覧を説明します。

(弊社取り組み例になります。必要なコストはセンターによって異なる可能性がございます)

なお、在宅コールセンターについてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

在宅化コストに関するポイント

- システム(特にPBX)をクラウドに切り替える必要がある

- 全国で採用ができるため、採用時給を抑えることができる

- 賃料や光熱費等の固定費用は抑えることができる

- オペレーターが在宅で勤務するためのファシリティ支援が必要になる

特に在宅拠点を立ち上げる上で気をつけたいのがシステムのリプレイスにかかる費用です。在宅拠点を展開するためには必ずシステムのクラウド化が必須になります。現在センターで利用しているPBXがオンプレミスの場合は在宅ではそのまま利用ができないため、クラウドPBXへ移行する必要があります。オンプレミスのPBXは通常、多額の初期構築費用を払い、これを減価償却で処理していることがあります。これらのすでに投資した費用を考慮する必要があります。

クラウドPBXについてはこちらの記事も参照ください。

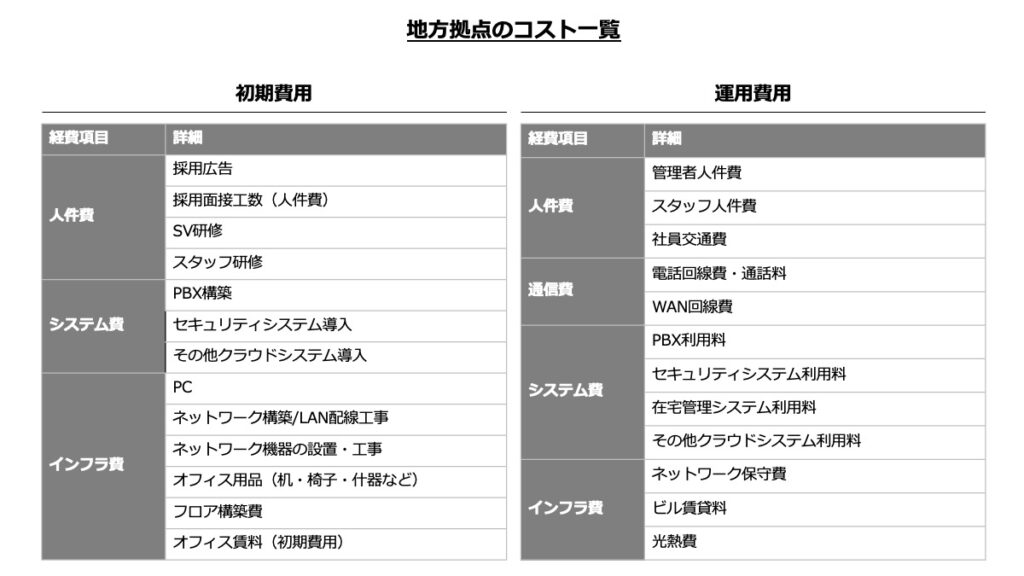

地方拠点開設に必要なコスト項目一覧

次に、コールセンターを地方拠点に改札した場合の必要コストを説明します。

(弊社取り組み例になります。必要なコストはセンターによって異なる可能性がございます)

地方拠点に関するポイント

- ロケーションによってビル賃料、採用費、人件費が大きく異なる

- コストだけでなく、採用可能なエリアにどれだけ安定して人材がいるかが重要になる

- 感染症対策のため、各ブースにパーテーションをたてる、機器の専有化などが必要

地方拠点ではロケーション選びが最も重要な要素です。単純な地代家賃の違いに加え、採用にかかる費用、人件費にも大きく影響があります。また、コストだけでなく、採用可能なエリア(通勤可能なエリア)にどれだけの労働人口がいるかもポイントとして見る必要があります。地域によっては他社センターの動向によって採用が困難になるケースがあるため、スタッフの定着率をあげる対策が継続的に必要になります。

事例(山形拠点VS在宅の比較)

最後に、弊社の事例として、山形センターと在宅拠点について比較します。

| 地方拠点(山形) |

在宅拠点 |

|

| BCP対策 | 普通 |

高い |

| 採用難易度 | 難しい~普通 |

易しい |

| 管理難易度 | 易しい |

難しい |

| セキュリティ | 高い |

普通 |

| 品質/生産性 | 普通 |

普通〜高い |

| 拡張性 | 普通 |

高い |

BCP対策

地方拠点は局所的な自然災害などに対しては有効な手段になります。重要なのは、東日本にメインセンターがある場合は西日本に作るなど、メインセンターとの地理的な距離を保つことです。弊社では、高知と山形、福島、石川にセンターを構えています。

在宅拠点に関しては、自然災害に加え、全国同時多発的な感染症に対しても有効なBCP対策になります。また、オフィスへの一極集中を避けることができるため、在宅勤務に移行することが感染症対策にもなるため、BCP対策としては十分な効果を発揮します。

採用難易度

地方拠点は集客可能なエリア(通勤が可能なエリア)の制約があります。また、地代家賃と採用難易度はトレードオフの関係にあり、地代家賃を抑えようとすると集客しにくくなるので注意が必要になります。

在宅拠点は全国での採用が可能なため、集客は比較的集まりやすくなります。時給に関しても、都市部では時給の高騰が続いていますが、地方であれば、都市部に比べて低い金額でも優秀な人材の採用が可能です。

管理難易度

地方拠点は、通常のコールセンター運営と同様のマネジメントが可能です。管理者の採用に多少苦戦する可能性はありますが、U・Iターンでの採用や総合職社員の異動を行えば、調達可能です。

在宅拠点に関しては、物理的に見えない状態でのリモートマネジメントになるため、通常のセンター運営とはマネジメント方法が変わります。特に気をつけるべき点はコミュニケーションの取り方を明確にしなければいけないことです。対面であれば、阿吽の呼吸で理解できることも、リモートになると明確に言語化や視覚化しないと伝わらないことが増えるため、いつも以上に明確なコミュニケーションが求められます。

また、ツールもチャットでのやりとりが増えるため、ツールへの知識やチャットスキルがないと業務に支障が出る可能性があります。物理的センター以上にITリテラシーが求められる点には注意が必要です。

セキュリティ

地方拠点は、通常のコールセンター運営と同様のセキュリティ要件で構築が可能です。

在宅拠点に関しては、VPN接続などを利用することで、ネットワーク上は通常のコールセンターとほぼ同様のセキュリティレベルを実現することができます。

ただ、スマートフォンで画面を撮影するなどの人為的なインシデント事故は通常センターより対応が難しくなります。スタッフへの研修や誓約書の締結、在宅管理システムを使ったトラッキングなどの工夫が必要になります。

品質/生産性

品質、生産性については、初期の研修や管理工数は物理センターより在宅拠点は難易度が高く、パフォーマンスも下がる傾向にあります。しかし、在宅センターは採用品質が上がる可能性に加えて、出勤率が上がる効果も期待ができ、オペレーター個々の品質や生産性は高くなる傾向があります。

今後、より在宅化が進んでいきノウハウが蓄積されると、物理センターより効率化していく可能性が高く、いかにテクノロジーを駆使して在宅環境でもパフォーマンスが発揮できるようにするかがポイントといえます。

拡張性

拡張性は、対応人数の増減がスピーディーに行えるかを表しております。地方拠点は、オフィスのキャパシティや採用などに影響を受けます。

特に人材確保が容易かどうかがポイントなります。在宅拠点は採用が簡易かつ、システムはすべてクラウドのため、拡張性が高く、特に急な増加に対して対応が可能となっています。

まとめ

今回はコールセンターにおけるBCP対策について、在宅と地方拠点を比較しました。

BCP対策は必要という認識はあるものの、投資対効果などが不透明になると経営陣の理解を得られないなどの課題が出てきます。まずは、センターが止まった際の被害総額などリスクを可視化し、投資対効果を明確にすることからはじめましょう。

Writer編集者情報

-

コネナビ編集部 小林 弘明

新卒1年半は銀行にて勤務。その後 株式会社セントメディア(現:株式会社ウィルオブ・ワーク)にキャリアチェンジし、営業職と支店長を経験。

その後4年間は教育担当者として従事し、本部営業を1年間経験。現在は営業推進部マネージャとしてスタッフキャリア支援を担当。

・趣味:北海道の田舎で育ったので、自然アクティビティが大好き!特にシュノーケリング、川遊び。

・特技:飲み屋でだれとでもすぐ仲良くなること。

Related article関連記事

関連記事がありません。