「育成就労」の制度とは、最新情報のまとめと技能実習生との比較

- 投稿

2025/12/24

この記事でわかること

- 育成就労とは

- 育成就労制度と技能実習制度の違い

- 育成就労の受け入れるメリットとデメリット

技能実習生制度の代わりに新たに創設された「育成就労」という制度が、政府により2024年3月に閣議決定されました。本記事では、旧技能実習制度との違いについて、実習生を監理する監理団体の採用担当者が詳しく説明します。

外国籍の人材確保や定着率強化ならウィルオブにおまかせください

TEL:0120-106-985

TOPICS

育成就労とは

育成就労とは、現行の技能実習制度の代わりに制定される制度です。

人手不足が深刻な分野で海外からの労働者を呼び込み、特定技能1号の水準の人材に教育することを目的としており、最長3年間、日本で生活しながら受け入れ企業で技術を学びます。

育成就労の新制度設立の理由

外国人技能実習制度は、1960年代後半から行われていた海外現地法人などでの社員研修制度が評価されたことを受け、これを原型として1993年に制度化されたものです。

そして2017年11月には、「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度が導入されました。

この制度では、ベトナム、ミャンマー、インドネシアなどの発展途上国からの技能実習生が、日本で一定期間働きながら技術や知識を習得し、帰国後に母国の発展に貢献することを目指しています。

しかし、残業代未払い、転職禁止、失踪といった問題が発生し、労働条件や人権に関する批判が国内外を問わず、多く寄せられています。

上述の理由により、政府は2027年を目処に技能実習制度を「育成就労」という新しい制度に改革する予定です。この制度を新設することは2024年3月15日に閣議決定され、今後は技能実習制度の目的とは異なり、人材確保と育成が重視されていきます。また、一定の条件を満たすことで転職が可能になりますが、東京や大阪などの8都府県では転職者の受け入れに制限がかかる見込みです。

育成就労制度と技能実習制度の違い

多くのニュースでは、技能実習制度の廃止と表現されていますが、実際には現行の特定技能制度に合わせるために、既存の制度(入管法)の一部を調整することが目的です。

技能実習制度と育成就労の新制度は何が異なるのか、以下の表をご確認ください。

| 比較内容 | 技能実習制度(現行) | 育成就労制度(新設) |

|---|---|---|

| 受け入れ目的 | ・技術移転 ・国際貢献 | ・人材育成 ・人材会社 |

| 在留資格 | ・技能実習1号(1年) ・技能実習2号(2,3年) ・技能実習3号(4,5年) | 育成就労 |

| 滞在可能期間 | 通算:5年間 | 原則:3年間 |

| 職種 | 91職種168作業 | 特定技能と同じ職種(16分野) |

| 転籍 | 原則不可 | 一定の条件を満たすことで 転職が可能 |

| 保護・支援 | 外国人技術実習機構 | 外国人育成就労機構 |

| 民間の職業紹介事業者の介入 | 不可 | 不可 |

| 監理団体 | 監理団体 | 監理支援機関 |

育成就労の受け入れるメリットとデメリット

育成就労の中身は現行の技能実習とはあまり変わらない為、技能実習の受け入れるメリットとデメリットとほぼ同じだと感じてしまいますが、留意点を下記にまとめます。

育成就労の受け入れるメリットについて

- 労働力の確保:人口減少・少子高齢化が顕著になっている現在で日本人の採用を続けていくのは簡単なことではありません。今後も高齢化の割合は増加していきます。外国人を監理支援機関の支援のもと雇用し、外国人雇用慣れをしていくのは今後の採用促進になるかもしれません。

- 国際交流の促進:日本で技術を学ぶ一方で、外国人労働者ならではの斬新なアイデアを取り入れることができ、会社全体の雰囲気が変わり、国際的なネットワークや文化交流が生まれることにつながります。特に、海外に工場や子会社を持つグローバル企業にとって、これは大きなメリットといえるでしょう。

- コスト削減:技能実習や特定技能を雇用する際には支援機関に対しての報酬や、寮費がかかりますが、自社支援の知見を高めることで、支援機関を活用せずに雇用が可能になる制度もあります。

育成就労の受け入れるデメリットについて

- 労働条件の問題:一部の企業では、低賃金や過酷な労働環境の問題が指摘されており、労働者の人権が侵害されるケースも存在します。これらの問題は、失踪の主な原因の一つとなっています。これらを解消するためには、外部の監理団体などによる監督が有効な対策の一つとなります。

- 異文化や言葉の壁:初めて日本に来たばかりの方々の為、言語がもちろん、文化(ごみ捨て、交通ルール、…)が違うことから、コミュニケーションが困難になることがあり、業務の円滑な進行に影響を与える場合があります。この課題を解決するために、多くの技能実習生を受け入れる企業では、通訳者を配置したり、翻訳機を導入したりすることがあります。

- 制度の複雑さ:育成就労制度は法制度が複雑だけでなく、随時変更されるものです。適正な運用がなされていない場合、受け入れ禁止になり得ます。

これらのメリットとデメリットを踏まえ、企業は育成就労を受け入れる際に慎重に検討する必要があります。

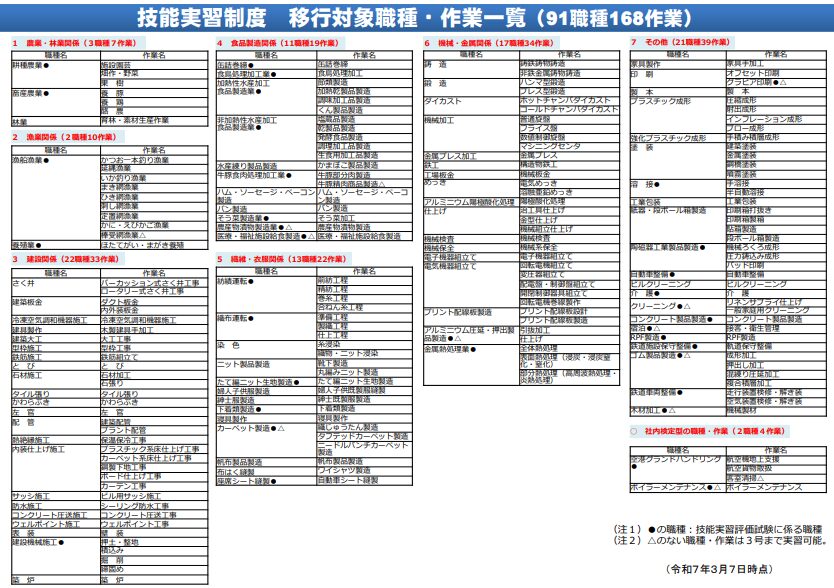

育成就労の受け入れ分野、及び職種

上記の比較表の記載に従い、現行の技能実習制度では、令和7年3月に受け入れることが可能なのは91職種168作業です。詳しくは下記の表からご確認ください。

一方、育成就労制度では特定技能制度に合わせて受け入れ可能な職種が制限されます。対象となる職種は特定技能制度とほぼ同じ15分野で、具体的には次の通りです。(介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、鉄道、林業、木材産業)

技能実習制度では対象であったが、育成就労制度では対象外となる可能性がある分野があります。しかし、特定技能制度では、対象になる職種がどんどん追加・拡大されますので、続報に注意してください。

育成就労に関する監理団体

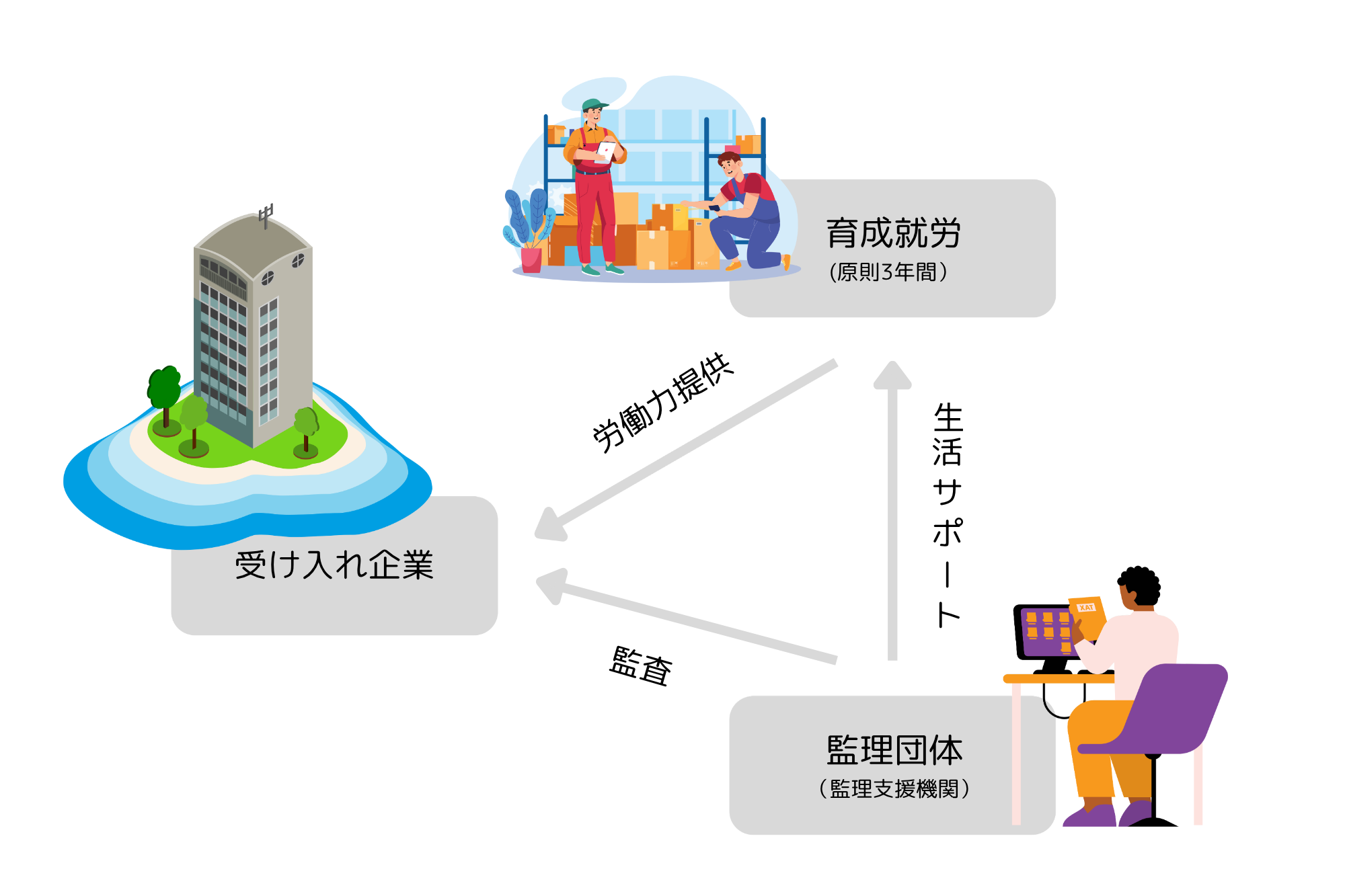

技能実習生を受け入れる際には、生活サポートなどを行う外部の監理団体との契約が必要です。

この監理団体は一般的に非営利団体の商工会や商工会議所、職業訓練校や事業協同組が監理団体の運営免許を取得し、団体として登録されますが、技能実習生制度から新しい育成就労制度に移行する際には、名称が「監理支援機関」に変更されるだけでなく、育成就労制度の新たな要件に基づいた許可申請が必要になります。

育成就労制度に変更後、監理支援機関の運営免許も営利団体の株式会社や有限会社の申請はできないため、非営利団体である上記の様な団体が「監理支援機関」の運営免許を現在の技能実習機構に申請するフローとなる見込みです。

育成就労を採用する際の注意点

育成就労制度における送出機関(おくりだしきかん)について

育成就労も技能実習制度と同様に、基本的には海外からのみ採用が可能です。採用する際には、現地で政府が認定した送出機関を経由する必要があります。中には高額な費用を請求する送出機関もあり、その結果入国後の失踪に繋がったケースが多く見られました。

こうした悪質な送出機関を排除するため、育成就労制度ではMOC(二国間協力覚書)を締結している国からのみ受け入れを行います。MOCを締結していない国からの受け入れはできなくなるため、中国などの非締結国からの受入れにどのような影響を及ぼすか、注意が必要です。

育成就労の転職

育成就労制度では転職が認められており、転職には2つのパターンがあります。

一つは、受け入れ先が倒産した場合などの「やむを得ない事情による転職」、もう一つは、新しい会社で働きたいなどの「本人の希望による転職」です。

本人の希望による転職の場合、一定期間の実務経験が必要となります。低賃金で人手不足を解消する企業や、外国人に適した働く環境が整っていない企業からの転籍者が増加することが予想されます。

これに伴い、他社への人材流出や大都市圏への人材集中が懸念されていますが、地方からの過度な人材流出を防ぐため、東京や大阪などの8都府県では受け入れを制限する予定です。

また、日本人よりも外国人を受け入れるための費用は高くなります。採用後すぐに転職されると、受け入れ企業のコスト負担が大きくなります。

そのため、転職の際には、転職先の企業が転職前の企業に対して適切な補償を行う制度も検討されています。さらに、転職をマッチングできる機関は、民間企業ではなく、非営利の監理団体や公共職業安定所(ハローワーク)などに限定されるため、悪質なブローカーの介入を阻止することが期待されています。

育成就労の日本語能力の要件

育成就労制度には、日本語レベルに関する要件があります。

具体的には、就労開始前に日本語能力試験(JLPT)N5レベルに合格するか、相当の日本語レッスンを受講することが求められます。また、3年目を修了する際には、日本語能力試験N4に合格することを目指し、継続的な学習による日本語能力の向上を図ります。

育成就労に移行スケジュール

政府は育成就労を新設する改正案を閣議決定しましたが、育成就労への移行は改正法が施行されてからとなります。改正法の施行には約2~3年かかる見込みで、2027年になると予想されています。

育成就労に移行されるまでに、入国した技能実習生は施行日の3ヶ月前までにCOE(在留資格認定証明書)を取得していれば入国可能です。また、施行日時点で技能実習として働いている人の在留資格および技能実習計画は、技能実習の制度でそのまま運用されます。

日本では近年、出産率が低下しており、高齢化社会が進行しています。このため、人手不足が社会問題となり、海外からの人材を積極的に受け入れる必要があります。外国人雇用を検討する際には、各制度のデメリットとメリットをしっかり見極めて最適な制度を選びましょう。

当社、株式会社ウィルオブ・ワークでは、これまで技能実習や特定技能、高度人材など様々な在留資格の採用サポートを展開しており、全国の数百の大手企業から監理受託として、ベトナム、ミャンマー、インドネシアをはじめとする4,000名以上の外国人を監理しています。外国人採用に関する相談を受け付けておりますので、問い合わせフォームからご連絡ください。

外国籍の人材確保や定着率強化ならウィルオブにおまかせください

TEL:0120-106-985