特定技能ってどんな制度?採用前に知っておきたい注意点やポイントを解説

- 外国人採用タイムズ

- 投稿

2025/11/27

この記事でわかること

- 特定技能とは

- 特定技能と技能実習の違い

- 特定技能を採用するメリットとデメリット

TOPICS

特定技能とは

特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が解禁されました。

下記の14業種の仕事は、単純労働を含むことから、これまでは外国人の雇用が難しい状況でした。しかし、これらの業種においても、少子高齢化の影響は非常に深刻で、国内では十分な人材が確保できないということから、外国人の就労を認める在留資格の創設が検討されることになりました。

- 建設業

- 造船・舶用工業

- 自動車整備業

- 航空業

- 宿泊業

- 介護

- ビルクリーニング

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

- 素形材産業

- 産業機械製造業

- 電気電子情報関連産業

外国人登録者数およそ3万人。特定技能に関しても飲食料品製造分野で、すぐに就業が可能な人材が随時100名以上(切り替え希望で登録)おります。ご希望の雇用スタイルや在留資格になどお気軽にご相談ください。

特定技能1号・2号とは?

特定技能の在留資格には『特定技能1号』『特定技能2号』 の2種類があります。

特定技能1号

特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格 です。特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。

そのため海外に住む外国人が特定技能1号の在留資格で来日するには、日本語スキルに加え、仕事に関する知識・経験に関しての試験に合格することが必要 となります。

特定技能1号の在留資格で日本に在留できる期間は通算5年、家族の帯同は認められていません。

特定技能1号は、就労ビザのひとつなので理論上は出身国の国籍を問わず取得することが可能(イランやトルコ等の一部の国籍を有する外国人については付与の除外対象)ですが、現状、特定技能評価試験の実施国は限られています。

2025年5月時点に特定技能の二国間協定を締結している国は、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ 、インド、マレーシア、ラオス、キルギス、タジキスタンの17ヵ国です。

特定技能2号

特定技能2号は基本的に、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格です。しかし、特定技能1号として働いている間に特定技能2号の試験に合格すると、特定技能1号から特定技能2号に切り替えることが可能です。

なお、介護分野には特定技能2号が設けられていないため、介護に従事する場合は、「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザと同様の「介護ビザ」に切り替える必要です。

特定技能1号と2号の違いは下記の表からご確認ください。

| 在留資格 | 目的 | 受け入れ可能職種 (2025年05月時点) | 通算で働ける期間 |

|---|---|---|---|

| 特定技能1号 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 12分野(14職種):介護、飲食料品製造業、外食業(レストラン)、ビルクリーニング、製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊(ホテル)、農業、漁業 | 通算で上限5年 (労働契約書は1年ごとに更新される為、在留カードの期限も1年ごとに更新されます) |

| 特定技能2号 | 特定産業 分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 上記、介護を除いた残りの11分野 | 制限なし |

外国人登録者数およそ3万人。特定技能に関しても飲食料品製造分野で、すぐに就業が可能な人材が随時100名以上(切り替え希望で登録)おります。ご希望の雇用スタイルや在留資格になどお気軽にご相談ください。

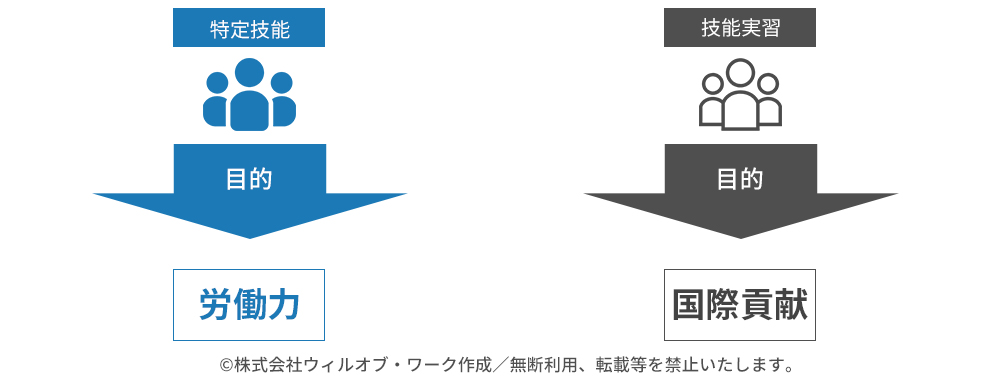

特定技能と技能実習の違い

特定技能と技能実習は、名前が似ていることに加え、ともに1号・2号の区分があることから、同じような在留資格だと思われている方も少なくないかと思います。

特定技能1号修了後の試験に合格し、定められた用件を満たしていれば、在留期間や更新回数の制限はありません。2号では家族の帯同も認められています。

しかし、特定技能と技能実習は、目的や認められる活動が全く異なる在留資格だと言っても過言ではありません。

技能実習は、外国人の方に日本の技術を学んでいただき、母国に持ち帰ることで経済発展に役立てていただく国際貢献を主な目的としています。

そのため、技能実習法第3条第2項には、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と記載されており、飲食店の盛り付けなどの単純労働は行えません。

対して特定技能は、外国人の方を労働者として受け入れる在留資格 です。人材不足の産業に戦力となる人材を提供することが目的なので、広い範囲の労働を行なうことができます。

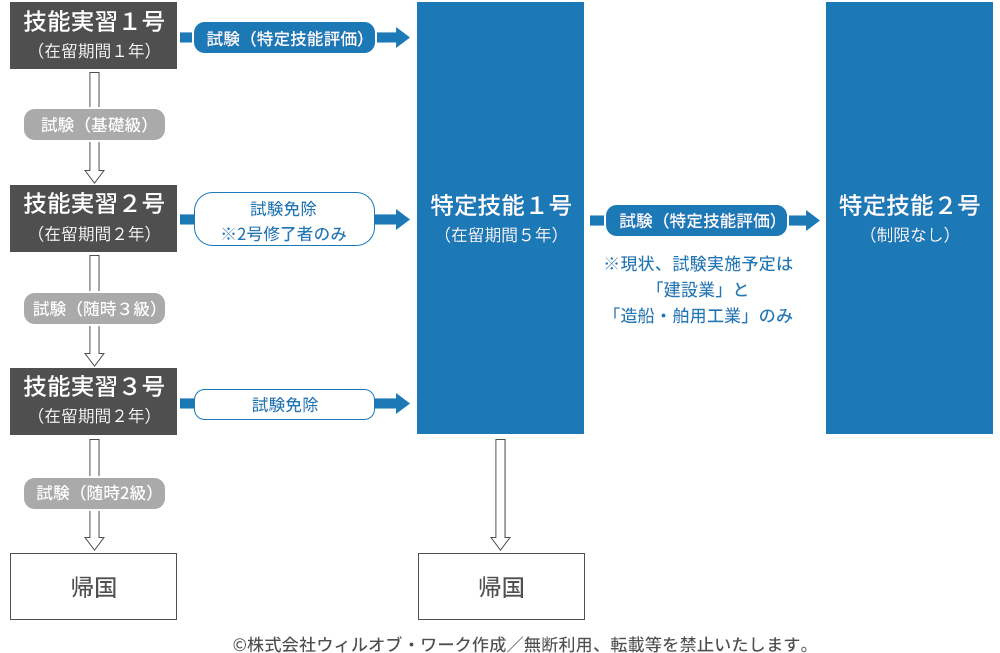

技能実習から特定技能への移行

外国人の方が、特定技能の在留資格を取得する方法は「特定技能評価試験に合格する」 もしくは「技能実習2号を修了する」 の2パターンとなります。

現在、国内では14業種すべての試験が実施されています。海外では、飲食料品製造業、介護、ビルクリーニングなど一部業種のみ試験が実施されており、他業種に関しては試験実施未定となっています。

そのため、特定技能がスタートしてから約5年間に受け入れる外国人労働者の内、およそ45%が技能実習からの移行者と言われています。

しかし、技能実習の対象となる職種および作業と、特定技能の対象となる職種および作業が一致していないことから、技能実習のなかでも特定技能への移行対象職種として認められていない ものもあります。

つまり技能実習2号から特定技能評価試験を免除で特定技能1号に移行できる外国人の方 と、移行できない外国人の方が存在するので雇用を検討する際には気を付けなければなりません。

また、他にも雇用の際に注意したいポイントはいくつかあるため、雇用の前には必ず確認しておくようにしましょう。

こちらの記事で詳しく紹介していますので、ぜひご覧になってみてください。

▼関連記事

外国人労働者を雇用する前に確認しておくポイントと届け出について解説

特定技能評価試験の内容とは?

特定技能評価試験(※)とは、在留資格の「特定技能」を取得した場合に従事できる14業種における技能水準を評価する試験です。業種ごとに試験内容や試験の開催場所、日程などが異なります。また、学科試験と技能試験が設けられている業種もあり、合格の難易度もさまざまです。

基本的に以下2つの条件を満たした場合に受験できます。

- 満17歳以上

- 法務大臣が告示で定める退去強制令書の執行へ協力する外国政府あるいは地域の権限がある機関が発行元の旅券を所持している

試験内容は、対象となる業種における一定の知識と技術を身につけているかどうかを評価するものです。例えば、外食においては、食品衛生における飲食物の適切な取り扱い方から調理、接客までの知識や技術、さらには管理能力を求められます。

実務経験年数が合計平均2年程度であれば、準備せずに受験しても5割程度が合格する難易度に設定されています。また、試験の実施方法は、コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式です。パソコンの画面に表示される問題を画面上で解答します。

(※)参考:法務省

外食業特定技能1号技能測定試験実施要領PDFより

特定技能登録支援機関について

特定技能外国人を雇用する企業のことを、入管法上では「特定技能所属機関(受入機関)」と呼びます。業種別に設けられた協議会に加盟することは特定技能所属機関の義務です。

ほかにも、法令遵守、支援できる能力・体制を有するなど、特定技能所属機関となるための要件や基準が設けられています。

特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、住居の契約の際に連帯保証人となるなど複数の支援をすることが義務付けられています。

ただし、受け入れる企業はこの支援業務を「登録支援機関に委託する」ことが可能です。そのため、今後、特定技能外国人を受け入れる企業にとって、登録支援機関の存在は非常に重要となるでしょう。

登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業に代わって、支援計画を作成するなど、受入れ企業と特定技能外国人の活動を安定的かつ円滑に行なうことを支援する機関です。

登録支援機関になるためには、法務省の外局である出入国在留管理庁長官(略称:入管庁)の登録を受ける必要があります。当然のことながら登録を受けるには一定の基準を満たさなければなりません。

中には「2年以内に中長期在留者の受入れ実績があり、報酬を得る目的、業として外国人に関する相談業務に従事した経験があること」など実績面での基準も含まれます。そのため、登録支援機関に相談する際には、外国人人材の受入れに関する一定の知識とノウハウを持っていると考えて良いでしょう。

特定技能採用のデメリットとメリット

特定技能制度の採用には、いくつかのメリットとデメリットがあります。以下にそれぞれを挙げてみます。

メリットについて

スキルの活用:特定技能に切り替えた労働者の多くは、技能実習生2号(3年間)または技能実習生3号(5年間)を経ているため、日本企業で数年以上の仕事の経験を活かすことができる即戦力となります。これに対して、実習生制度では、最初から教育をしなければならない点が大きな違いです。

言語力:日本に過去に滞在していた経験を持つ労働者が特定技能に切り替えた場合、コミュニティーの規則に対する理解や適応が比較的スムーズであり、大きな課題がないと考えられます。このような労働者は日本の文化や社会に慣れているため、円滑なコミュニケーションや業務遂行が期待できるでしょう。

労働力の確保:特定技能1号は最長5年間の滞在が許可されており、特定技能2号に切り替えると働ける期間には制限がなくなります。つまり、長期的な滞在が可能であり、最終的には永住権の取得も見込まれます。永住許可を得た場合、日本人と同様に制限なく長期的に日本に残ることができます。この観点から、建築や製造業など人手不足が深刻な業界において、熟練した外国人労働者を確保することが容易になるでしょう。

デメリットについて

労働力の確保困難:特定技能制度では転職が認められているため、少しでも会社に不満を持った外国人労働者がすぐに転職するリスクがあります。また、特定技能に切り替えた労働者の多くは、技能実習生からの経験者であるため、最低賃金での採用が難しいケースもあります。これらの要素は、企業にとって人材の確保や維持において重要な課題となるでしょう。

おすすめの登録支援機関3社を比較

1,株式会社ウィルオブ・ワーク

株式会社ウィルオブ・ワークは、「ウィルグループ」の中核企業として、総合人材サービスを提供する企業です。

また全国規模で人材サービスを柱の事業としていることから、特定技能の登録支援機関としても全国対応が可能な点が大きなメリット。海外にも30社以上のグループ会社を持つことから、海外在住の特定技能外国人の採用に関しても一貫して任せられます。

| 対応業種 | 飲食料品製造業、素形材産業、電気・電子情報関連産業、 産業機械製造、自働車整備、建設 |

|---|---|

| 費用感 | (1)人材紹介費用 人数に応じた固定費用 ※国籍により変動あり (2)ビザ申請費用 無料/ウィルオブ・ワーク負担 (3)登録支援機関代行費用 月2万円前後 ※依頼人数により変動 |

| サポート言語 | ベトナム、ミャンマー、ネパール、フィリピン、タイ、インドネシア、中国など |

| 製造の問い合わせ | willof-work.co.jp/factory/ |

| 介護の問い合わせ | willof-work.co.jp/healthcare/ |

| 外食の問い合わせ | willof-work.co.jp/globalmanagement/ |

2,株式会社パラダイム・ラボ

特定技能の窓口を運営する株式会社パラダイム・ラボは、WEB事業やHRテック事業など幅広いサービスを展開する企業です。

登録支援機関としても充実したサービスを提供しており特定技能試験制度に関するオンラインセミナーや企業向け採用ガイダンスなどあらゆる方面からの採用支援を行なっています。

| 対応業種 | 飲食料品製造、外食、介護、建設など |

|---|---|

| 費用感 | (1)人材紹介費用 採用決定者の論理月収2ヵ月分 (2)ビザ申請費用 ¥150,000+実費 (3)登録支援機関代行費用 ¥84,000+入社後毎月3万円+実費 |

| サポート言語 | ベトナム語、中国語、韓国語、タイ語、インドネシア語、ビルマ語、クメール語など |

| 企業URL | p-labo.co.jp |

3,株式会社プッシュオン

特定技能ナビを運営する株式会社プッシュオンは、ベトナムのIT技術者の人材紹介を柱とする企業です。

独人のアルゴリズムで企業と求職者のマッチング力を強みとしています。

登録支援事業と求人掲載事業は別になっており、有料で登録支援機関としてのサポートサービスを提供しています。

| 対応業種 | 外食、飲食料品製造業、介護、農業 |

|---|---|

| 費用感 | (1)人材紹介費用 採用決定者の論理年収の20%程度 (2)ビザ申請費用 諸手続き手数料等 合計10万円程度 (3)登録支援機関代行費用 ¥84,000+入社後毎月3万円+実費 |

| サポート言語 | 多言語 |

| 企業URL | hr.push-on.com |

まとめ:特定技能は人材不足の問題を解決する糸口

少子高齢化の影響で国内における人材確保が困難になっているため、外国人の就労を認める在留資格の創設が検討されています。特定技能評価試験に合格した外国人は、その業種における一定の知識と技術を有することが認められているため、日本人と同様に現場で活躍できるでしょう。在留資格を得たい外国人としては、業種ごとに定められている試験への合格を目指したいところです。

外国人を雇用するには注意点も多く、簡単には採用できない企業様も少なくないでしょう。まだ検討段階の企業様も、まずはお気軽にご相談くだい。

外国人登録者数およそ3万人。特定技能に関しても飲食料品製造分野で、すぐに就業が可能な人材が随時100名以上(切り替え希望で登録)おります。ご希望の雇用スタイルや在留資格になどお気軽にご相談ください。