製造業で技能実習生を受け入れる~制度編~

- 外国人採用タイムズ

- 投稿

2025/12/23

この記事でわかること

- 技能実習制度概要

- 技能実習生採用のデメリットとメリット

- 数字から見る制度の全体像

日本の製造業では深刻な人手不足を背景に、技能実習生の受け入れがひとつの選択肢として注目されています。本記事では、技能実習制度の基本的な仕組みや目的、受け入れに伴うメリット・デメリットをわかりやすく整理。数字や制度概要を踏まえながら、実習生採用を検討する企業が理解すべきポイントを丁寧に解説します。

外国籍の人材確保や定着率強化ならウィルオブにおまかせください

TEL:0120-106-985

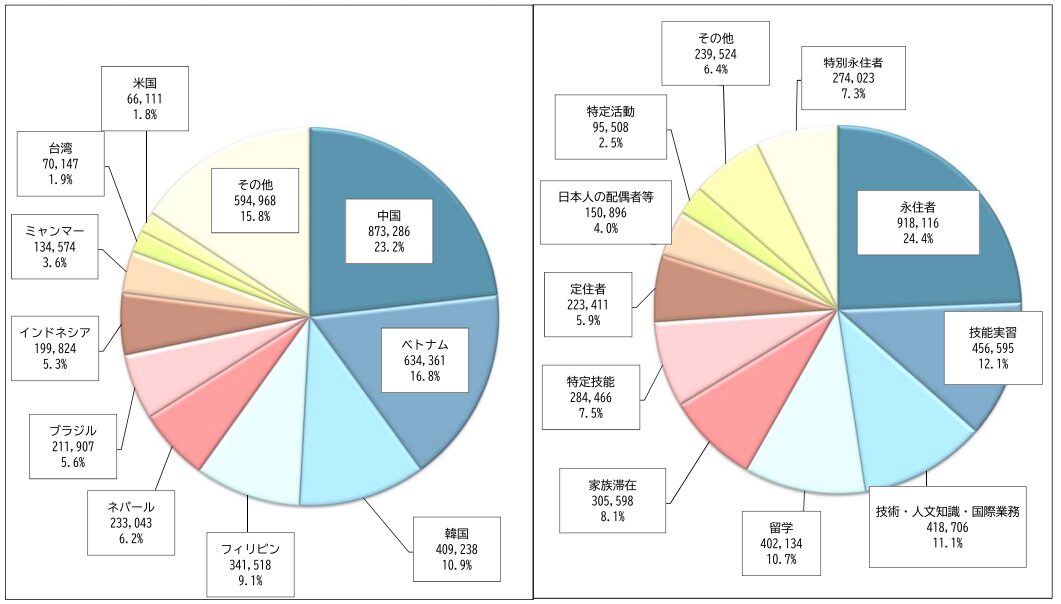

数字から見る技能実習

令和6年6月末時点での在留外国人の人数は、349万4,954人となっています。その中でも『永住者』が91万8116人と最も多く、『技能実習』で在留している外国人は令和元年に41万972人と、『留学』を抜いて2番目に多い在留資格となっています。

出典:法務省『令和6年6月末における在留外国人数について』

技能実習制度概要

目的・趣旨

日本で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという国際協力の推進が目的になっています。

政府は2027年を目処に、技能実習生制度を育成就労という新しい制度に改革する予定です。この新制度では、一定の条件を満たすことで転職が可能となりますが、東京や大阪などの8都府県では転職者の受け入れに制限がかかる見込みです。

基本理念

技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない(法第3条第2項)を基本理念としています。

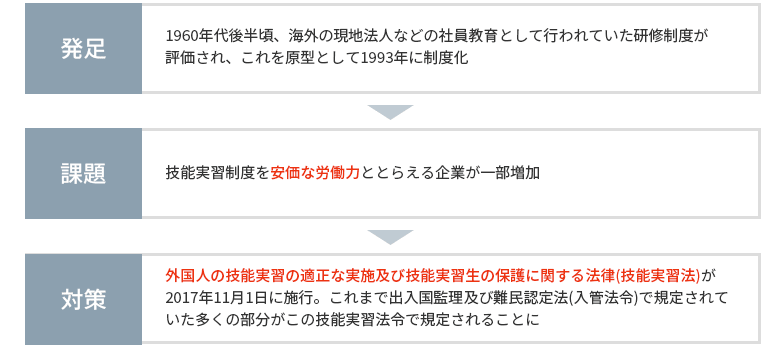

沿革

技能実習法の施行によって見直された主な変更内容

ポイント1:外国人技能実習機構の設立

民間機関である国際人材協力機構(JITCO)が法的権限のないまま巡回指導していましたが、新たに外国人技能実習機構(OTIT)という認可法人が創設され、監理団体等に報告を求め、実地に検査する等の業務を実施することになりました。

ポイント2:監理団体の許可制

監理団体はこれまでの届出制から許可制になり、監理業務を行う上で主務大臣の許可が必要になりました。主務大臣は監理団体が許可基準に適合しなくなったときや、出入国・労働関係法令に関し不正な行為をしたとき、また改善命令に違反したときなどに、監理団体の許可を取り消すことができるようになりました(法第37条)。

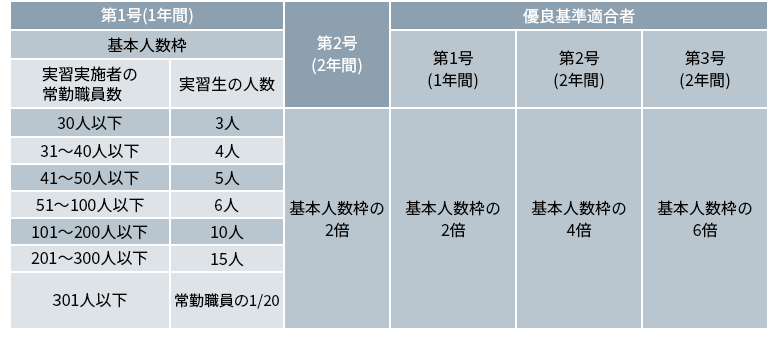

ポイント3:優良認定の実施

優良な監理団体・実習実施者に対して

・実習期間の延長:3年間(2号)→5年間(3号)までの実習が可能

・実習生受入れ人数枠の拡大:常勤人数の最大5%→最大10%までの受入れが可能などといった拡充策が認められることとなりました。

▼関連記事

技能実習生を受け入れる企業が目指すべき優良な実習実施者とは?

技能実習生の受入れ方式

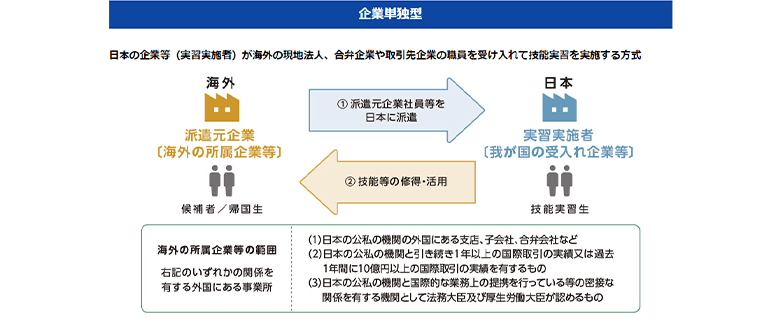

受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。

(1)企業単独型:日本企業が海外の支店、関連会社から職員を受け入れ技能実習を実施するタイプ

(2)団体監理型:監理団体が技能実習生を受け入れ、受入れ企業で実習を実施するタイプ

※2018年段階で、団体監理型の受け入れが9割を超えています。

移行対象職種

技能実習制度には、技能実習2号(最長3年)まで受入れることができる職種、技能実習3号(最長5年)まで受け入れることができる職種が決まっています。技能実習1号までであれば対象職種でなくても技能実習を行う理由書を作成・提出し、技能機構から認可を受ければ実施が可能です。

〇技能実習2号移行対象職種:83職種 151作業(※一部3号移行不可)

〇技能実習3号移行対象職種:76職種 134作業

〇合計83職種 151作業

〇職種の分野

1.農業関係(2職種6作業)

2.漁業関係(2職種10作業)

3.建設関係(22職種33作業)

4.食品製造関係(11職種18作業)

5.繊維・衣服関係(13職種22作業)

6.機械・金属関係(15職種29作業)

7.その他(17職種30作業)

主務大臣が告示で定める職種・作業(1職種3作業)

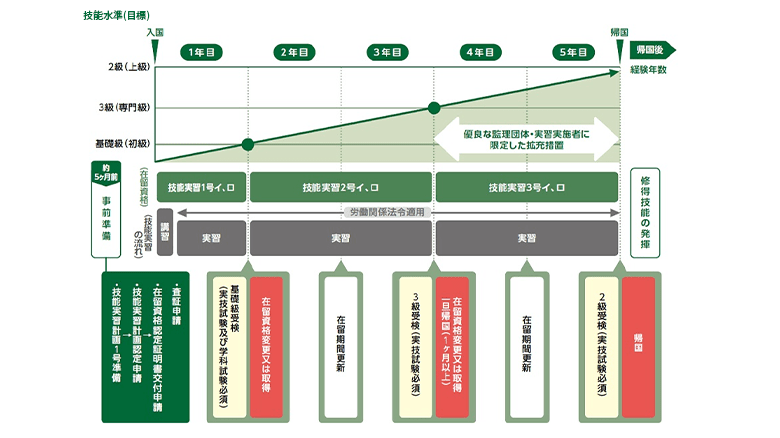

3号技能実習生を受入れることができる条件

(1)3号に移行できる対象職種である。

(2)実習実施者が優良認定を取得している。

(3)監理団体が優良認定を取得している。

この3つの条件が揃うことによって、3号実習生の受入れが可能になります。

受入れ人数について

技能実習生の受け入れには上限数が定められています。

ポイント1:常勤人数のカウント方法

常勤の職員は、技能実習生を受け入れている実習実施者に継続的に雇用されている職員とされています。

A+B=“常勤人数”

A:正社員

B:正社員と同様の就業時間 で継続的に勤務している日給月給者

勤務時間等待遇面からみた場合、次の点に鑑み、判断されます。

ア 所定労働日数が週5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週所定労働時間が30時間以上であること。

イ 入社後6か月間継続勤務して、全労働日の8割以上出勤した場合、10日以上の年次有給休暇が付与されること。

ウ 雇用保険の被保険者であり、かつ、一週間の所定労働時間が30時間であること。

ポイント2:職種による留意点

常勤職員の定義は職種によって変更する場合があります。

〇一般職種の場合

・会社全体の常勤職員

〇介護職種の場合

・会社単位ではなく事業所単位、かつ、常勤介護職員数(介護に携わらない職員は含まない)

〇建設職種の場合

・実習実施者(A)が請負契約を結んでいる下請企業(B)の職員(C)も下記条件を満たせば常勤職員としてカウントが可能。(ただし令和4年4月1日まで)

ア .AとBの請負契約が1年以上継続していること

イ .Cが請負現場にてフルタイムで6か月以上就業していること

ウ .Cの勤務形態が労働関係法令その他の法令に違反するものではないこと

注1)Bが新たに技能実習計画を同じ就業場所で認定申請する場合、Aの常勤職員としてカウントされている方はBの技能実習計画の常勤にカウントすることはできません。

注2)現状技能実習1号・2号の実習生が常勤職員数より多い場合は令和4年4月1日までに調整する必要があります。

ポイント3:技能実習・特定技能で受入れを行っている企業

・受入れ中の技能実習生→常勤人数には含まれない

・特定技能1号(建設分野以外)→含む

・特定技能1号(建設分野)→含まれない

※建設分野では実習生・1号特定技能外国人・建設就労者は常勤に含みません。

入国から帰国までの流れ

技能実習生が1号から2号、2号から3号へ移行するには学科試験や実技試験に合格する必要があります。

技能実習生採用のデメリットとメリット

メリットについて

- 労働力の確保:日本人を採用しても直ぐ退職という深刻な職種があります。日本国内の労働力不足を補うため、人手が不足しているそれらの業種では即戦力となることがあります。

- 国際交流の促進:日本で技術を学ぶ一方で、外国人労働者ならではの斬新なアイデアを取り入れることができ、会社全体の雰囲気が変わり、国際的なネットワークや文化交流が生まれることにつながります。特に、海外に工場や子会社を持つグローバル企業にとって、これは大きなメリットといえるでしょう。

- コスト削減:最低賃金での採用であっても、発展途上国の通貨に換算すると、その国の平均年収の3倍から4倍になることが多いです。一部の企業にとっては、安価な労働力としての側面があり、人件費を抑えることができる場合もあります。

デメリットについて

- 労働条件の問題:一部の企業では、低賃金や過酷な労働環境の問題が指摘されており、労働者の人権が侵害されるケースも存在します。これらの問題は、失踪の大きな原因となっています。これらの問題を管理するために、前述の管理団体の設立が一つの対策として位置付けられています。

- 異文化や言葉の壁:初めて日本に来たばかりの方々の為、言語がもちろん、文化(ごみ捨て、交通ルール、…)が違うことから、コミュニケーションが困難になることがあり、業務の円滑な進行に影響を与える場合があります。この課題を解決するために、多くの技能実習生を受け入れる企業では、通訳者を配置したり、翻訳機を導入したりすることがあります。

- 制度の複雑さ:技能実習生制度は法制度が複雑だけでなく、随時変更されるものです。適正な運用がなされていない場合、受け入れ禁止になり得ます。

これらのメリットとデメリットを踏まえ、企業は技能実習生を受け入れる際に慎重に検討する必要があります。

まとめ

今後も労働人口は減っていくことが確実視される日本で、外国人人材の受け入れを考える企業も年々増加してきました。技能実習は人材育成のための制度ですが、技能実習生が実習期間を修了後、特定技能に移行し引き続き勤務してくれれば即戦力として活躍してくれるでしょう。

技能実習生を受け入れるにあたって制度概要や注意点を理解し、外国人から選ばれる国・企業になっていくことが大切です。外国人の受け入れに関する不安や疑問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ウィルオブでは日本語学校などとの連携や独自の集客ルートを通じ、現在約3万人の外国人登録者をかかえているため、急な採用計画に対しても対応することができます。人材派遣はもちろん、特定技能外国人の人材紹介や登録支援など、企業のニーズ・課題に合わせたサービスの提案も可能です。

外国人雇用をお考えならば、まずはご相談を!

外国人雇用を検討していても、在留資格や制度や手続き・受け入れ環境の整備など、わからないことが多くて不安という方が多いのではないでしょうか。

弊社外国人雇用サービスでは、採用から入社後の支援もすべて行っているため、初めて外国人材を採用する方も安心してお任せいただけます。