定着率が低い企業の特徴とは?要因と定着率を高める施策を解説!

- アウトソーシング

- 人材派遣

2024/05/15

人材の定着率が悪いことで、優秀な人材が流出したり、採用・教育コストがかさんだりと企業の健康状態をむしばむ可能性が出てきます。本記事では、定着率を下げる要因を解説するとともに、定着率向上のための取り組みも紹介していきます。

急な離職にともない、人員不足や人材採用にお悩みの場合、人材派遣やアウトソーシングなど外部サービスを活用することも解消方法の一つです。

ウィルオブ・ワークなら68万人以上の登録者を抱えているため、迅速な人選ができます。まずは気軽にお問合せください。

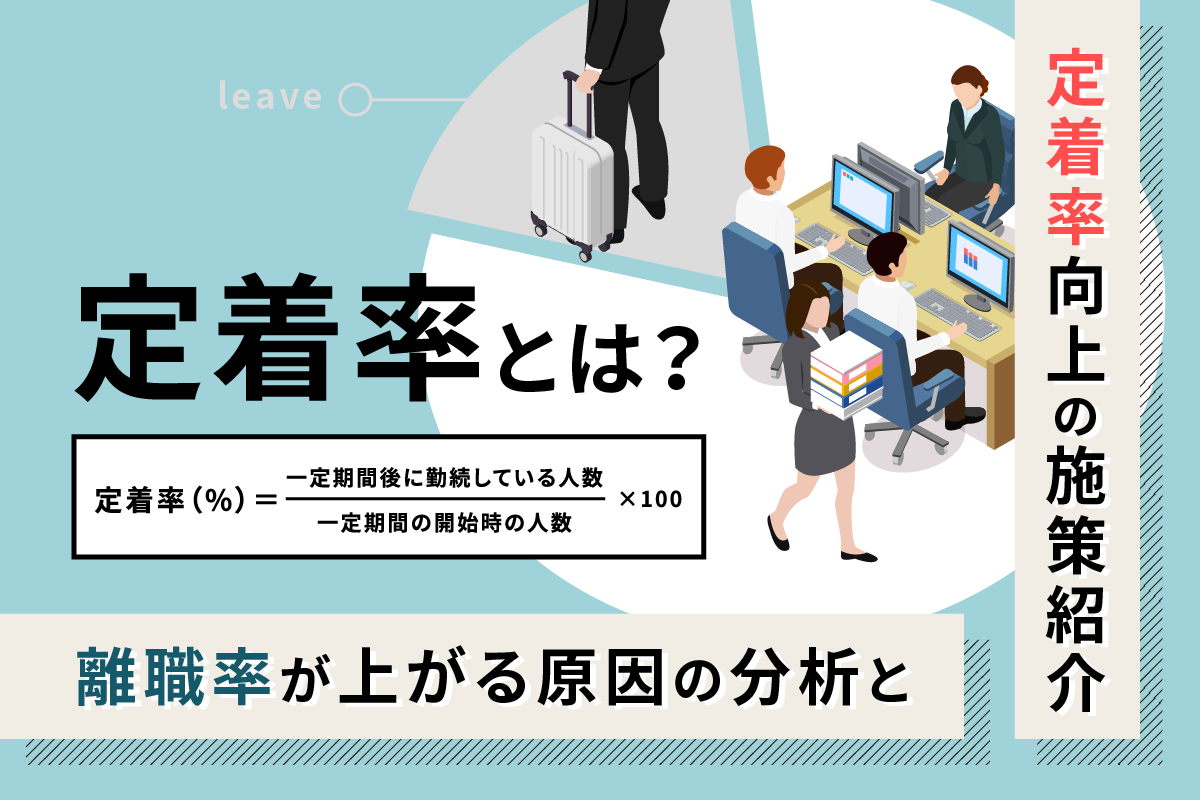

定着率とは

定着率とは、入社した従業員がどれだけ定着しているかを表す指標と定義されています。定着率が高ければ高いほど、従業員の離職による流出が少なく、働きやすい環境が整備されているといえます。

逆に定着率が低い場合、人材の流出が多くなってしまうため、採用コストの高騰につながる可能性が出てきてしまいます。そのため、定着率は会社の健康状態を見るうえで、重要な指標の一つとなります。

定着率の計算方法

定着率は、以下の式で算出することができます。

- 定着率(%)=一定期間後に勤続している人数÷一定期間の開始時の人数×100

例えば一定期間を1年間で定めた場合、開始時の人数が500人で、一年後に勤続している人数が450名だった場合、この1年間の定着率は90%となります。

定着率と離職率の違い

定着率と似た指標に離職率があります。離職率とは、一定期間内にどれだけ離職者が発生したかを表す指標です。よって一定期間のなかで、定着している数に着目した指標が定着率、離職した数に着目した指標が離職率となります。そのため、離職率は、「100%-定着率」でも算出することができます。

離職率について詳しく知りたい方は、「離職率の高い企業に共通する特徴とは?原因と対策を詳しく解説!」で解説していますので、そちらもぜひ参考にしてください。

定着率を上げることで得られる3つの効果

社員の定着率は高く保つことは、事業の成長や売上増加につながります。ここでは、定着率を上げることで得られる効果を紹介していきます。

優秀な人材の流出を防げる

人材の流出は、労働力が低下するだけでなく、仕事ノウハウが流出する危険性があります。企業にとって優秀な人材であれば、その損失はさらに大きくなります。従業員の離職に繋がる原因を解消し、定着率を上げることで、優秀な人材の離職を防止していきましょう。

採用・教育コストの低減

離職者が出ることで、新たな人材を採用し、教育をする必要が出てきます。しかし、離職者を抑えることができれば、採用数自体や、教育にかける時間を減らすことができます。つまり、従業員の定着率を上げることは、採用・教育のコストと工数の削減につながります。

従業員のモチベーション保持

離職率の高い企業の場合、離職者の業務が割り振られるなど、残っている従業員に負担がかかってしまいます。そのため、従業員のモチベーションが下がり、次の離職を生んでしまう可能性があります。

定着率を上げることで、業務を余剰に抱えることなく、自分の仕事に集中できます。その結果、従業員のモチベーションも高く保持でき、さらなる定着率の向上に繋げることも可能です。

定着率を下げる要因

ここからは、定着率を下げてしまう要因を紹介していきます。自社の状況に当てはまっていないか、確認してみてください。

評価が正しくされない

上司からの評価は、給与や人事に直結することもあり、社員が気に掛ける項目の一つです。個人的な感情による評価は、不公平を感じ、不満が募っていく要因となります。また頑張っても評価されない場合、会社への失望感につながり、社員のモチベーションは下がっていきます。

評価者は、あくまで客観的で妥当性のある評価をつけるように、心がけましょう。

労働環境が悪い

労働時間が長いなど、労働環境が悪いと、心身ともにダメージが大きくなってきます。上司が残っているので帰りづらい、残業しないと評価されないといった風習が会社にある場合、必然的に長時間労働を作り出す環境になってしまいます。

上司が率先して定時で帰るなど、会社全体で長時間労働を減らす動きをすることで、健全な労働環境が構築できます。生産性向上の観点でも、労働時間や労働環境の見直しを図っていくことは重要です。

仕事内容が合わない

優秀な人材ほど自身のキャリアを真剣に考えており、任された仕事内容が自分に合わないと判断してしまうと、離職してしまいます。

適材適所を考えた人材配置をするなど、従業員のモチベーションを低下させない仕組みを作ることが、定着率向上に向けて重要になってきます。

人間関係が悪い

会社においては上司だけでなく、同僚や部下などコミュニケーションを取る機会は多いため、コミュニケーションエラーが発生する可能性が拡がります。

そこに人間関係の悪さが重なると、コミュニケーションロスによる溝はさらに深くなります。定着率を向上させるためにも、社員同士が積極的に交流できるような環境作りが必要になってきます。

定着率向上の方法

定着率を向上させるための方法を4つ紹介いたします。どれも継続的な取り組みが必要になりますが、参考にしてみてください。

人事・評価制度の見直し

1つ目は、人事・評価制度の見直しです。ここで、重要なポイントとなるのは客観的な視点を取り入れることです。

これまで人事・評価制度が主観的に行われていたのであれば、客観的な視点を取り入れるだけでも、社員からの納得感や信頼感が得られるはずです。

上司単独の評価ではなく、同僚・部下など複数の評価者を置く360度評価を導入するなど、客観的な評価を心がけてみてください。

ワークライフバランスの導入

2つ目は、ワークライフバランス制度の導入です。ワークライフバランスとは、仕事と生活の調和を意味します。

時短勤務やテレワーク、フレックスタイムなどの制度があることで、心身の健康やゆとりが保てるため、前向きに業務に取り組むことができます。

国としても推進している取り組みでもあるので、定着率向上とともに、生産性向上のためにも導入してみてはいかがでしょうか?

社員間のコミュニケーション機会創出

3つ目は、社員間のコミュニケーション機会を創出することです。たとえば、座席を固定化しないフリーアドレス制度を導入したり、社内SNSを活用することで社員同士の積極的な交流を生むことができます。

上司や他部署の社員も含めた積極的な交流が生まれることで、気軽に相談できるだけでなく、風通しの良い職場作りが可能になります。

福利厚生の充実

最後4つ目は、福利厚生の充実です。福利厚生の充実は、従業員のやる気や会社への愛着を増やすことにつながります。

福利厚生といっても、住宅関係に育児関係、レジャー関係や健康関係など多種多様です。そのため、福利厚生を見直す際は、アンケートを実施するなど従業員の意見を聞くことをおすすめします。

年齢層やニーズも異なる従業員が利用しやすい福利厚生サービスを用意することができれば、満足度が向上し、定着率アップも期待できます。

外部のサービス活用のススメ

ここまで紹介してきた定着率向上策ですが、効果が出るまで時間がかかる可能性があります。今すぐにでも効果が見込める対策を講じたい、その場合は、外部サービスの利用をおすすめします。

人材派遣やアウトソーシングといった外部サービスは、離職にともなう人的補填が可能なだけでなく、業務効率化にもつなげることができます。

最後に

定着率を高めることは、企業の価値そのものを高めることにもつながるので、まずは自社の課題を明確にし、定着を妨げる要因を探ってみましょう。自社の課題をクリアにするには、どのような施策が必要なのか?今回、紹介した定着率向上の施策を、ぜひ参考にしてみてください。

急な離職にともない、人員不足や人材採用にお悩みの場合、人材派遣やアウトソーシングなど外部サービスを活用することも解消方法の一つです。

ウィルオブ・ワークなら68万人以上の登録者を抱えているため、迅速な人選ができます。まずは気軽にお問合せください。